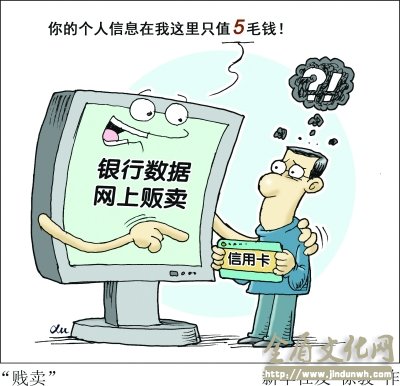

我国已发行超过4亿张信用卡,每年通过信用卡交易的资金总额超过13万亿元。新华社“新华视点”记者调查发现,银行信用卡客户数据泄露现象颇为严重,一条条包括姓名、电话、地址、工作单位、开户行等完整隐私的信用卡开户数据,在网络上形同“赶集”公开贩卖。(1月12日新华网)

在微信及一些电子商务平台,“电话销售交流圈”、“销售行业资料群”也大量存在。一名微信群卖家公然表示,5毛钱就能买到新办银行卡的个人信息。泄露他人信息,可以获得暴利又无安全之虞,这无疑让违法者肆无忌惮,也让个人信息贩卖更加“任性”。在多数人看来,关涉“钱袋子”的信用卡必然要求安全、私密,用户隐私信息也会受到严密的保护。然而,在银行“内鬼”倒卖、合作公司信息共享面前,种种规定成了一纸空文。

个人信息保护难,难在取证难、维权成本高。前不久,在某网站开展的社会调查中,有七成受访者在个人信息遭泄露后,选择了“忍耐”。只有三成人会以要求相关网站删除自己的信息、查询谁是泄露者或者举报等方式作“绵薄”的抵抗,首要原因都直指“调查取证困难”。从民事诉讼的角度看,一般人很难知道自己的信息是在什么时间、地点、以什么方式、被谁泄露的,所以,想要起诉他人泄露自己个人信息的难度很大。即便少数人进入诉讼维权,最终也会因程序的繁琐、时间的耗费、投入与回报的严重不对称而不了了之。

发达国家银行业监管部门对个人信息保护的监管,一般是在健全完善的法律基础上进行。目前,我国关于个人信息保护的法律建设相对滞后,尽管在《商业银行法》《电子银行业务管理办法》等法律法规中,均有银行要为客户保密的规定,《刑法》也已将泄露个人信息的行为入罪,但这些规定法条零散、抽象、缺乏可操作性,个人在发生信息泄露时经常面临“事前无知情权、事中无选择权、事后无救济权”的状况,处于典型的弱势地位。在公众对信息遭泄无力自救的背景下,加强对此类行为的打击力度,成为普遍的期望。

就此来看,我们在加大对这类违法犯罪行为处罚的同时,还要着力破解个人维权成本高的现实问题,推动个人信息保护的集体诉讼和公益诉讼。只有实力上的接近,才能获得对手的敬畏。集体诉讼和公益诉讼的威力在于,只要一个公益组织或一位公民发起诉讼,其他所有相同利益受损者就会一呼百应,最终导致的赔偿数量会非常惊人。不仅如此,采取这种“抱团维权”的诉讼方式,把专业的问题交到专业的人手里,不仅可以最大程度地降低公众维权成本,而且可以最大程度地扩大案件的社会影响,对泄露个人信息行为起到有力的震慑。

责任编辑:新闻眼