“我们提出‘韧性的家园’的概念,要实现这一目标就必须实现安全的家庭、安全的校园和安全的社区,这样才能有安全的未来。而所有这些都需要通过对灾害基本规律的认识、通过开展防灾减灾教育才能实现。如果我们能够在全社会普及防灾减灾教育,特别是让更多的青少年掌握防灾减灾知识,那么以后即使发生灾害,我们也能把损失降低到最小程度。”

对于建设防灾馆的目的,壹基金理事长马蔚华给出了上述回复。他表示,这十年来我国的防灾减灾工作取得了令人瞩目的成就,社会力量尤其是公益组织在防灾减灾工作中起到了十分重要的作用。当天,就社会组织参与防灾减灾等相关话题,《公益时报》记者对马蔚华进行了专访。

《公益时报》:防灾馆的建设与启用被外界看作是壹基金推动防灾减灾教育主流化的尝试之一。为什么会在这方面投入这么多?

《公益时报》:您觉得汶川地震发生后的这十年间,以壹基金为代表的社会组织在抗震救灾及灾害治理方面取得了哪些成果?

马蔚华:我觉得最重要的一点是人们对于防灾减灾教育的重要性形成了共识。第二,在抗震救灾以及灾后重建的过程中,政府部门也认识到了社会组织能够发挥很大的作用。而对于我们来说,我们意识到社会组织一定要和政府合作,要配合政府工作;另外,我们还应该联合更多社会组织,大家统一行动。

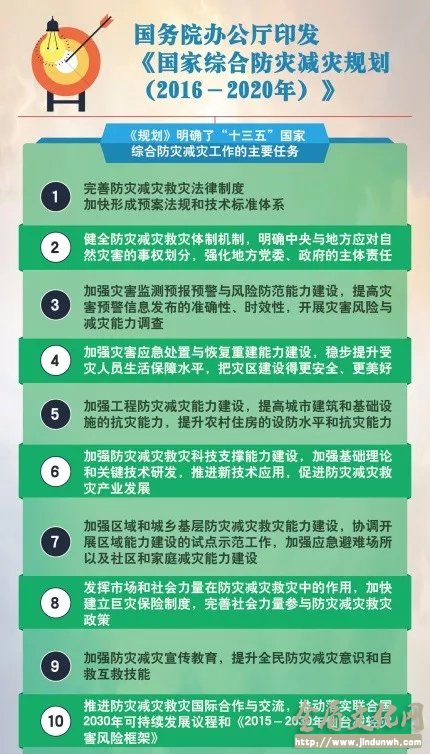

《公益时报》:我们看到政府已经把发挥社会力量的重要作用、提高全社会抵御自然灾害的综合防范能力纳入《国家综合防灾减灾规划(2016—2020年)》。您如何看待这一举措?

图片来源:新华社

马蔚华:出台这样的政策说明政府在过去这些年看到了社会组织的重要作用,这也是国家治理体系和治理能力现代化,尤其是灾害治理现代化的重要组成部分。比如说地震发生后,公众愿意把钱捐给自己信任的公益机构,政府由此看到了社会组织在筹集救灾资金以及灾害重建等方面的力量和创新。

另外,社会组织也需要政府支持,政府通过这种形式表明了自己的态度,这更加会激发社会组织的社会责任感,激发他们内在的动力,使其充分发挥自身的创新能力。这样也便于政府组织协调,从而实现共同目的。我觉得这个文件的出台十分必要和及时,因为目前社会组织发展越来越快,数量越来越多,政府的态度对于社会组织的健康发展、提高社会组织自身的能力建设能够起到非常重要的作用。

《公益时报》:很多公益机构似乎对自然灾害都比较“感兴趣”,比如发生地震或者其他自然灾害后,很多机构都会开展募款活动,但这可能跟机构的定位并不相关。您如何看待这种现象?

马蔚华:我觉得这是公益事业发展过程中必然会经历的一个过程,灾害的发生很容易调动起整个社会的同理心,让大家自觉参与进来。但是灾难过去之后,大家的热情和激情可能有所减少。从激情救灾到理性救灾,这是需要一个过程的,包括一些发达国家也经历了这样的过程,我在壹基金也体会到了这一点。

我从金融行业跨界到公益行业,过去我是管钱的,大家都来找我要钱;现在我是筹钱的,要到处去找别人要钱。当然,这并不是很困难,最困难的事情在于如何改变人们对公益的认识,如何让大家接受“人人公益”的理念,让大家意识到每个人都可以参与公益,这是最重要的。

《公益时报》:如何才能唤起公众对公益的理性认识?

《公益时报》:对于社会组织参与防灾减灾工作的未来与发展,您有什么看法或建议?

《公益时报》:壹基金的愿景与理念是 “尽我所能,人人公益”,如何实现这一愿景?