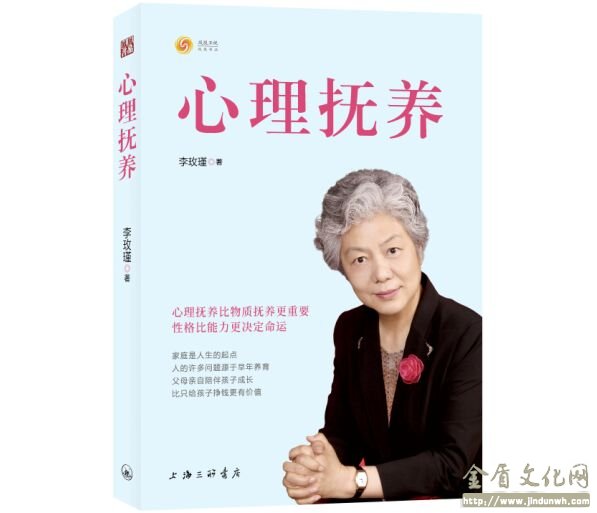

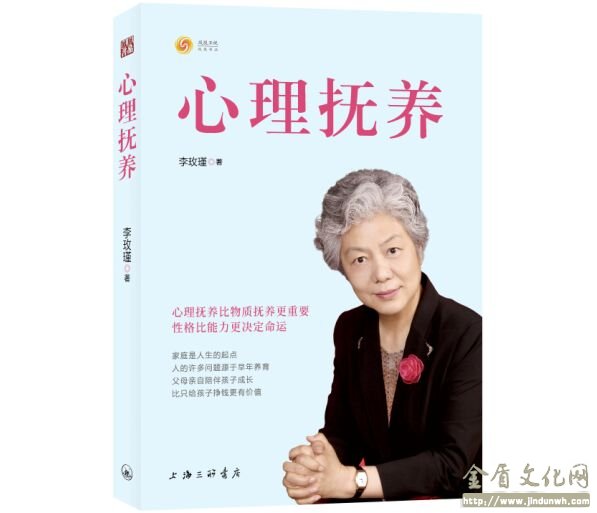

----《心理抚养》出版发行

出版:上海三联书店 发行:凤凰壹力

出版:上海三联书店 发行:凤凰壹力

心理抚养是一种全新的育儿理念。在养育孩子的过程中,父母往往特别重视孩子是否吃饱穿暖、身高体重如何、是否活泼健康,把这些当成爱的全部,却因为疏于了解、关注婴幼儿、青少年的心理健康,从而导致孩子在成长过程中产生了一些难以逆转的心理困境,特别是进入青春期后,会出现拒绝交流、出走、顶撞、不合群、学习困难等问题。对此,心理学专家李玫瑾在《心理抚养》一书中向父母传递了这样一种理念:养育孩子,心理抚养比物质抚养更加重要。作者认为,心理抚养主要包括情感、性格、观念、能力四个方面,父母必须参与心理抚养的全过程,通过陪伴、关爱、获得孩子的依恋感,进而获得管教孩子、“立规矩”的资本。家长通过参与孩子成长,进行情感抚育,教他做人做事,这种心理抚养比满足孩子的物质需求更重要。“父母亲自陪伴孩子成长,比给孩子挣钱更有价值”,我们不能错过塑造孩子未来人生的最佳和最关键时期。

序 言

我最早出现在公众面前的身份,是中国人民公安大学犯罪心理学教授。那是1999年,我开始出现在中央电视台的《今日说法》栏目中,解析真实案例中各种违法犯罪人的心理问题,其中讲得最多的是未成年人违法犯罪的话题。

后来,从2003年起,许多人知道我则缘于我从事的一项专业研究,即犯罪心理画像。这一研究更多地用于疑难系列案件的侦查破案。我先后主持翻译了两本国外最新版的犯罪心理画像专著,并直接参与了一些疑难系列案件的犯罪心理分析及人物心理描述。

大家可能知道,刑事侦查特别讲究现场勘查和查找痕迹物证,绝对不能揣测和臆断。然而,犯罪人实施犯罪行为时大多避人耳目,不能被直接观察到,以前也没有现在如此完善的“天网”和大数据,警方该如何去分析犯罪人的内心活动,并描述出犯罪嫌疑人表现于外的心理特征呢?

尽管相当有难度,当我介入实案后,竟然有过多次成功的经历。这种假设在前、验证在后的过程,让我对人的心理逻辑有了崭新的认识。我发现,人所有的心理表现必有相应的经历和环境。比如,一个人是否会犯罪,往往与他出生后的家庭养育密切相关。

对任何一个家庭来说,生养孩子都是一个漫长的辛苦历程,稍有不慎,不仅父母以往的心血有去无回,还会让整个家庭未来都陷入痛苦之中。所以,我觉得有责任把自己的研究成果告诉大家,即一个孩子出生后,我们应该怎样对待他,怎样抚养、教养和培养他,使他成为一个有人性、有品格、有能力的人,让家庭幸福,也让社会祥和。

从2004年起,我与全国妇联、北京市社会心理学会合作,开展了一系列公益讲座。2006年,我开始在新浪博客发表“心理抚养”系列短文。2008年,我应北京市社会心理学会的邀请,在国家图书馆做了一场公益讲座并被录制下来,后被中国人民大学出版社制作成光盘出版。2018年,这一视频被人传到网上,使很多人开始认识我这位“育儿专家”。

2016年,我接到中国教育学会的邀请,参加在广东省中山市举办的家庭教育国际研讨会,有幸接触到仰慕已久的孙云晓先生。在返京的飞机上,他一直与我讨论“心理抚养”的话题。聊到最后,他很认真地给我提建议:“你应该写书。你研究的‘心理抚养’很重要,很有用,一定要把它写出来,让更多家长知道。”

孙先生还传授给我很多科普著作的写作方法,但我因写惯了犯罪心理研究的调查报告、学术论文和专著,要写科普性质的养育类图书还是不太得心应手,再加上工作繁忙,时间不充裕,一直拖延至今。

现在,在凤凰卫视出版中心的帮助下,尤其是叶元美女士替我收集和整理各个时期的讲座,使我的写作时间大大缩短了,我终于完成了心理养育的第一部分内容。本书重点阐述早年家庭养育中的“心理抚养”和“心理教养”,这两种心理养育将奠定人一生的心理基础。

我知道许多父母最关心孩子的学习成绩,特别注重能力的培养。能力确实很重要,可以影响一个人挣钱多少、地位高低等,但在人的心理发展过程中,它应该排在情感(心理抚养的内容)和性格(心理教养的内容)之后。因为决定一个人有没有“人味”,要看他对人间悲欢离合的感悟,以及他带给别人和社会的感受。一个人能让身边的人感到舒服和幸福,能为社会做出贡献,这应该是父母最开心的事。能养育出这样的孩子就是父母最大的功德。

有人知道我的职业背景后,担心我的“育儿说”会让父母把孩子视为潜在的罪犯来防范性地养育。如若这般推理,受欢迎的“养生说”不就把所有人都想象为潜在的病患吗?这种说法可谓“今人有过,不喜人规,如讳疾而忌医,宁灭其身而无悟也”(宋人周敦颐语)。

人一生不可能不得病,为了拥有更好的生活质量,需要防未病。虽然疾病的发生是不分贵贱、贫富和学历的,但肯定有其内在的病理,这就需要人们去研究。养育孩子也是这样,会遇到各种各样的问题,需要父母去了解多种角度的相关研究和育儿知识。何况人是非常复杂的,这让家庭养育变得更加复杂。家里有多个孩子的父母对此感受甚深,因为对待不同孩子的方式要有所差别,不能用一个模子去套。

不同视角,不同背景,并不影响研究者们殊途同归。因为大家最终的目标是一致的,最高原则和理念也是相通的。只有全方位了解育儿中的各种可能和结果,才是完整的养育观。

李玫瑾

2021年立春

作者简介:

李玫瑾,著名犯罪心理学家,中国关心下一代工作委员会委员,中国预防青少年犯罪研究会副会长,中国家庭教育学会常务理事,代表作有《谁在犯罪》。她通过三十余年的教学与研究发现,人的心理问题与早年的养育息息相关,由此提出了人的养育要关注早年心理抚养,尤其要关注与人性相关的情感、与命运相关的性格等观点。她的相关讲座被广泛传播,以其内容为主的著作《幽微的人性》也因此广受好评。

责任编辑:何明