国家工商总局 、公安部、国家质检总局近日出台规定,禁止非法生产销售使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备。新规本月起实施。

有关负责人表示,规定的出台为有效打击此类犯罪保护公民信息安全提供了重要法律依据,将更有助于各部门各司其职、协同作战,形成打击犯罪整体合力,维护公民合法权益。

规定对窃听窃照专用器材及“伪基站”设备加以明确界定。规定指出,窃听窃照专用器材是指以伪装或者隐蔽方式使用,具有无线发射和获取通信信息等功能,包括微型语音信号拾取录制设备、微型针孔式摄像装置、利用搭接和感应等方式获取语音和图像信息的器材等。“伪基站”设备是指未取得电信设备进网许可和无线电发射设备型号核准,具有搜取手机用户信息,强行向不特定用户手机发送短信息等功能,使用过程中会非法占用公众移动通信频率,局部阻断公众移动通信网络信号,经公安机关依法认定的非法无线电通信设备。

规定要求,公安机关负责对窃听窃照专用器材、“伪基站”设备进行认定。质量监督部门、工商行政管理部门在执法检查中,发现涉嫌非法生产、销售上述器材设备的,应及时送当地公安机关认定,公安机关应在7日内出具认定结论。对经公安机关认定的生产、销售、使用窃听窃照专用器材、“伪基站”设备行为,构成犯罪的,直接由公安机关给予刑事打击;不构成犯罪的,由公安机关、工商行政管理部门和质量监督部门按照职责分工,依法运用行政处罚手段予以打击。

据了解,非法生产、销售、使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备具有极大的社会危害性,不仅侵犯公民个人隐私、扰乱社会秩序,还诱发电信诈骗、敲诈勒索和故意杀人等犯罪行为,给社会稳定乃至国家安全带来极大隐患。去年公安部专门组织开展了打击非法窃听窃照专项行动,共破获“伪基站”犯罪案件3122起、捣毁生产窝点115个。

提供法律依据 明确处罚标准

专家解读《禁止非法生产销售使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备的规定》

窃听窃照专用器材几乎可以伪装成日常生活中的全部物品,可以不限时间、不限距离窃取他人的信息,诱发敲诈勒索和故意杀人等案件。“伪基站”通过局部隔断公用电信网络信号,任意截取、冒用手机号码,窃取手机卡信息,强行向不特定群体发送短信,大肆实施电信诈骗和非法广告推销……近年来不法分子窃听窃照专用器材和“伪基站”设备从事违法犯罪的行为渐成泛滥之势。本月起实施的《禁止非法生产销售使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备的规定》,明确禁止自然人、法人及其他组织非法生产、销售、使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备,剑指此类违法犯罪行为。

为打击违法犯罪提供法律依据

规定指出,窃听专用器材、窃照专用器材是以伪装或者隐蔽方式使用,经公安机关依法进行技术检测后作出认定性结论的器材。

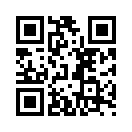

属于窃听专用器材的有:具有无线发射、接收语音信号功能的发射、接收器材;微型语音信号拾取或者录制设备;能够获取无线通信信息的电子接收器材;利用搭接、感应等方式获取通讯线路信息的器材;利用固体传声、光纤、微波、激光、红外线等技术获取语音信息的器材;可遥控语音接收器件或者电子设备中的语音接收功能,获取相关语音信息,且无明显提示的器材(含软件);其他具有窃听功能的器材。

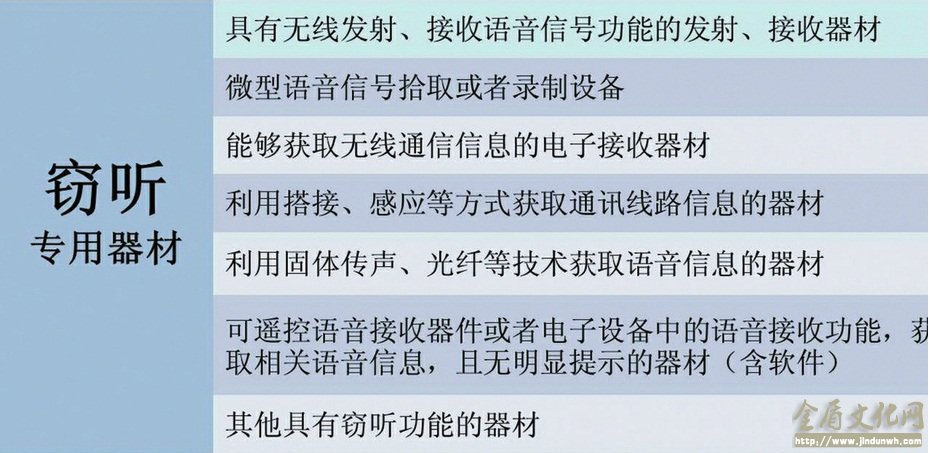

属于窃照专用器材的有:具有无线发射功能的照相、摄像器材;微型针孔式摄像装置以及使用微型针孔式摄像装置的照相、摄像器材;取消正常取景器和回放显示器的微小相机和摄像机;利用搭接、感应等方式获取图像信息的器材;可遥控照相、摄像器件或者电子设备中的照相、摄像功能,获取相关图像信息,且无明显提示的器材(含软件);其他具有窃照功能的器材。

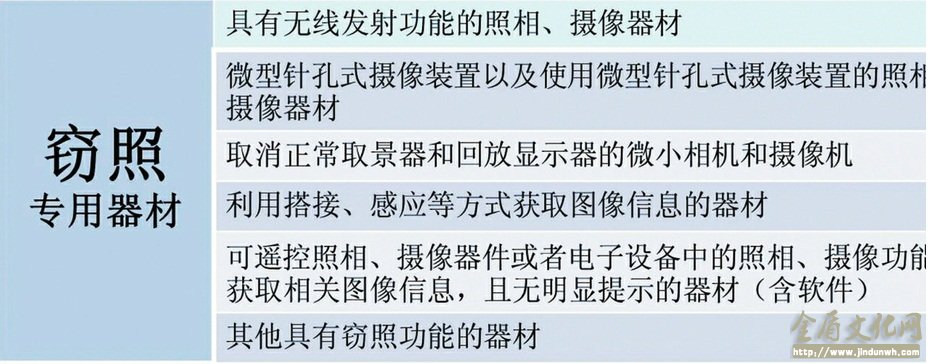

规定指出,“伪基站”设备是未取得电信设备进网许可和无线电发射设备型号核准,具有搜取手机用户信息,强行向不特定用户手机发送短信息等功能,使用过程中会非法占用公众移动通信频率,局部阻断公众移动通信网络信号,经公安机关依法认定的非法无线电通信设备。

【专家解读】

中国人民公安大学治安学院院长宫志刚教授告诉人民公安报记者,现行刑法对什么是窃听、窃照专用器材没有明确规定,以往公安机关办案时主要依据《国家安全法实施细则》中关于“专用间谍器材”的范围规定,但2014年11月《反间谍法》颁布后,原《国家安全法》被废止,使得《国家安全法实施细则》失去适用依据,而《反间谍法实施细则》尚未出台,这使得《刑法》第二百八十四条规定的“非法使用窃听、窃照专用器材罪”难以适用。此外,二百八十四条仅规定了非法使用窃听、窃照专用器材罪,对生产和销售环节没有具体的规定,使得民间使用的法律监管一直处于空白状态,导致公安机关对大量存在的非法生产、销售、使用窃听窃照专用器材因苦于没有依据而难以处罚。

“新规出台为打击利用此类设备从事违法犯罪活动提供了依据,在一定程度上能发挥规范市场的作用。”他表示。

公安机关负责认定工作

规定指出,公安机关负责对窃听窃照专用器材、“伪基站”设备的认定工作。质量技术监督部门、工商行政管理部门在执法检查中,发现涉嫌非法生产、销售窃听窃照专用器材、“伪基站”设备的,应当及时将有关器材、设备送当地公安机关认定,公安机关应当在7日内出具认定结论。

规定指出,公安机关、工商行政管理部门和质量技术监督部门按照职责分工,依法查处非法生产、销售、使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备行为。其他有关部门依法查处与非法生产、销售、使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备有关的行为。

【专家解读】

宫志刚认为,将窃听、窃照设备和“伪基站”设备的认定工作交由公安机关负责,将有效提升打击此类违法犯罪的效率。“以往《国家安全法实施细则》规定,对于窃听、窃照设备,如何认定是属于专用间谍器材,还是一般的窃听窃照设备,应交由国家安全部负责,耗时较长。而新出台的规定也明确了公安机关是一般的窃听、窃照设备的认定机关,这将有利于对此类违法犯罪活动的有效打击。”他说。

非法使用行为由公安机关查处

规定指出,对非法使用窃听窃照专用器材、“伪基站”设备行为,不构成犯罪的,由公安机关责令停止使用。对从事非经营活动的,处1000元以下罚款。对从事经营活动,有违法所得的,处违法所得3倍以下罚款,最高不得超过3万元;没有违法所得的,处1万元以下罚款。

规定指出,质量技术监督部门、工商行政管理部门对两年内因非法生产、销售受过两次以上行政处罚,又涉嫌非法生产、销售的,直接移送公安机关。

规定指出,对非法生产、销售,不构成犯罪的,分别由质量技术监督部门责令停止生产、工商行政管理部门责令停止销售,处以3万元以下罚款。对为非法销售提供广告设计、制作、代理、发布,不构成犯罪的,由工商行政管理部门对广告经营者、广告发布者处以3万元以下罚款。

【专家解读】

此次规定还有一大亮点就是突出多部门分工协同,综合治理。近几年来,不法分子大量使用窃听、窃照器材和“伪基站”设备,对公共安全、个人隐私和正常的社会秩序造成了严重的侵害。这种披着高科技“马甲”的新型犯罪形式,设备易隐蔽,作案具有流动性,调查取证困难,仅靠公安机关打击显然难以治本。宫志刚称,规定明确了非法生产、销售、使用窃听窃照专用器材、“伪基站”设备,不构成犯罪的,由质监、工商部门分别处以相应的罚款。规定的出台也将有效促进公安机关积极协同工商和质监部门查处生产和销售窃听、窃照设备和“伪基站”设备行为,合力整治此类行为。

对伪基站的处理,需要从源头上治理,首先广大手机用户要提高防范意识,不相信垃圾短信;其次要鼓励广告厂商拓展其他推销方式。伪基站发送的垃圾短信中,推销广告占了很大部分。“我认为,规定虽然对此类行为的惩戒力度有所增加,但是最终的解决办法应当是通过对刑法的修订实现,将这些危害行为一并纳入刑法调整范围,并出台相应的司法解释具体阐明。”宫志刚建议。 责任编辑:新闻眼